今ではほとんど知られていませんが、近くの夜泣石とともに世間に知られるようになったと案内板には書いてありました。

海老名の滝(Abina no taki)

| 静岡県掛川市八坂 |

総合評価6 | |

今ではほとんど知られていませんが、近くの夜泣石とともに世間に知られるようになったと案内板には書いてありました。 |

||

| 撮影2025/02/16 |

| 海老名の滝(アビナノタキ) | 落差15m | 評価6 | |

しかも倒木が景観を損ねており残念! 滝の映像 |

|||

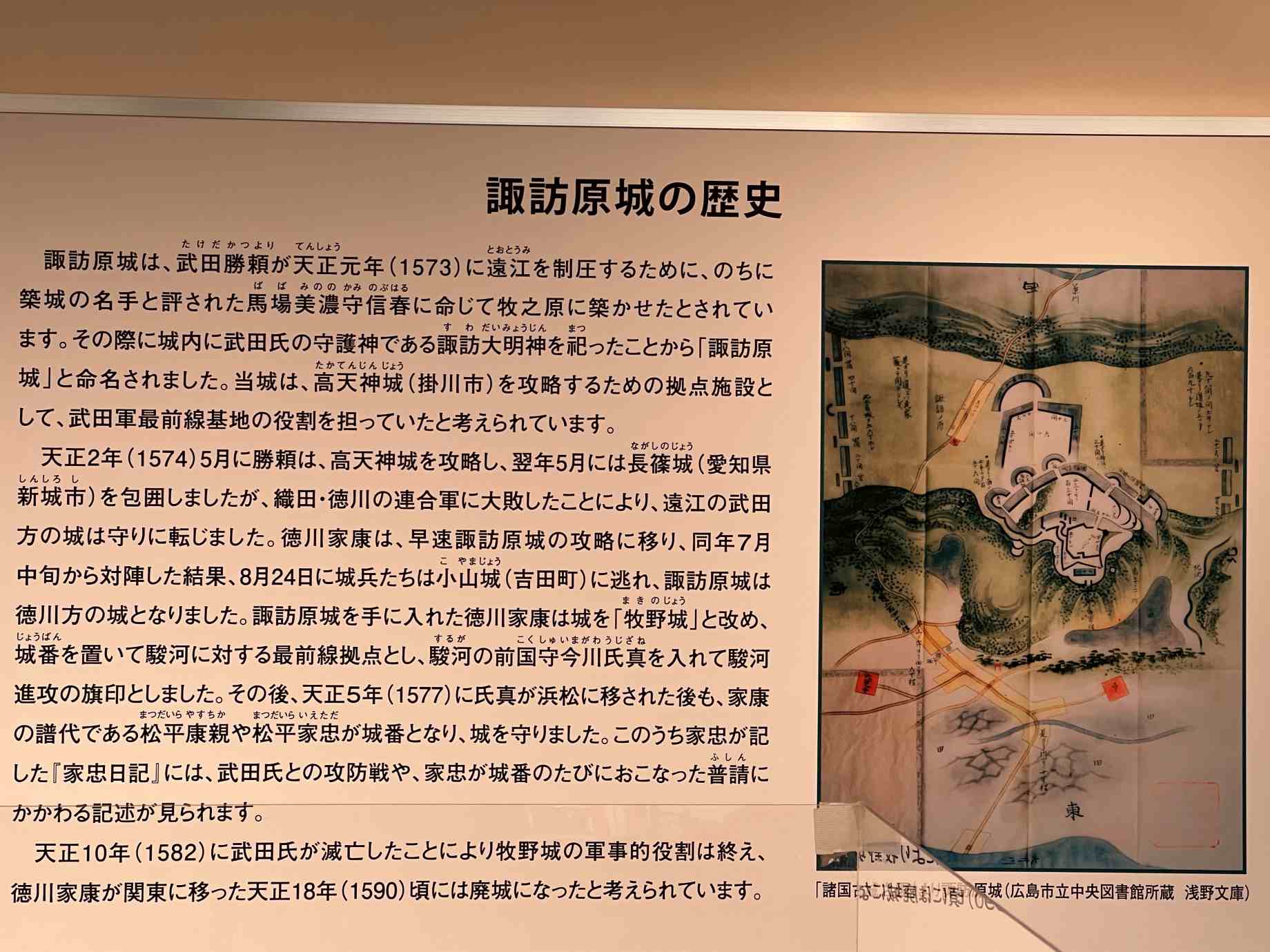

諏訪原城は1573年に武田勝頼が馬場信春※に命じて築かせた城です。城内に諏訪大明神を祀ったことから諏訪原城と命名されました。 諏訪原城は1573年に武田勝頼が馬場信春※に命じて築かせた城です。城内に諏訪大明神を祀ったことから諏訪原城と命名されました。 |

| ※馬場美濃守信春 武田四天王(馬場信春、内藤昌秀、山県昌景、高坂昌信)の一人。長篠の戦いでは山形昌景、内藤昌秀らと武田勝頼に撤退を進言するが、受け入れられず負け戦の中で他重臣らとともに戦死。馬場信春は勝頼を逃がす為に殿を務め戦死するが、それまで40年以上に渡って70回を越える戦を経験したにも係わらず、かすり傷一つ負わなかったことから不死身の馬場美濃の異名を得た猛将。 |

| 撮影2014/2/16 |

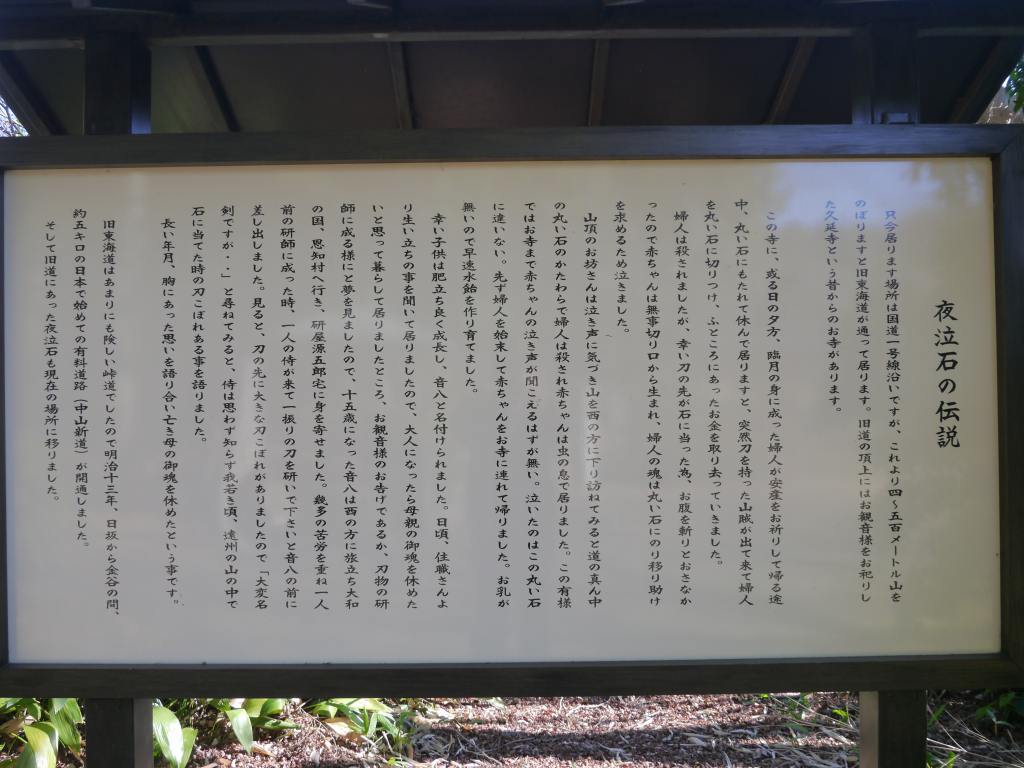

海老名の滝の近くには有名な小夜の中山「夜泣石」があります。この石は広重の浮世絵にも描かれていました。 海老名の滝の近くには有名な小夜の中山「夜泣石」があります。この石は広重の浮世絵にも描かれていました。 |

この話には後日談があって、この赤ん坊は、親の仇を探すために刀の研師になるのですが、ある侍の刀を研いだ時に刀の先の刃こぼれがあることから侍に理由を聞いたところ、昔、遠州の山の中で石に当てた時のものであることを語りました。二人は長い年月、胸にあった思いを語り合い亡き母の御魂を休めたということです。 この話には後日談があって、この赤ん坊は、親の仇を探すために刀の研師になるのですが、ある侍の刀を研いだ時に刀の先の刃こぼれがあることから侍に理由を聞いたところ、昔、遠州の山の中で石に当てた時のものであることを語りました。二人は長い年月、胸にあった思いを語り合い亡き母の御魂を休めたということです。説明板には美談が書かれていましたが、別の説では見事にかたき討ちを果たしたというのもありました。普通に考えればかたき討ちを果たした方でしょうね。 |

こちらが歌川広重の東海道五十三次「日坂 小夜の中山」※に描かれている「夜泣石」です。通行の邪魔になりそうな大きな石でした。 こちらが歌川広重の東海道五十三次「日坂 小夜の中山」※に描かれている「夜泣石」です。通行の邪魔になりそうな大きな石でした。 |

| ※歌川広重の東海道五十三次「日坂 小夜の中山」 出典:東京都立図書館(パブリックドメイン) |

| 海老名の滝(アビナノタキ) | 落差15m | 評価6 | |

2段のくびれがあいかわらず魅力的な滝です。国道1号線の喧騒を忘れ静かに流れ落ちていました。 2段のくびれがあいかわらず魅力的な滝です。国道1号線の喧騒を忘れ静かに流れ落ちていました。滝の映像 |

|||

| 撮影2005/9/19 |

| 海老名の滝(アビナノタキ) | 落差15m | 評価6 | |

滝の映像 |

|||

日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴

| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |

| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |

| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |

| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |