大川の滝(Ooko no taki)

| 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 総合評価9 | |

| 撮影2018/11/23〜25 | ||

11年ぶりに屋久島の地を踏んだ。今回は日本百名山・宮之浦岳への登頂が旅の主目的である。 11年ぶりに屋久島の地を踏んだ。今回は日本百名山・宮之浦岳への登頂が旅の主目的である。鹿児島空港から屋久島へ向かう機内では、噴煙を上げる桜島が間近に見え、その迫力に思わず息をのんだ。 |

||

レンタカーはフィットハイブリッド。3日間で286キロ走り、燃費は14.7キロと期待外れだったが、後部座席を倒すと驚くほど平らになり、車中泊には申し分ない相棒となった。 レンタカーはフィットハイブリッド。3日間で286キロ走り、燃費は14.7キロと期待外れだったが、後部座席を倒すと驚くほど平らになり、車中泊には申し分ない相棒となった。 |

| 羽神の滝(ハガミノタキ) |

落差70m | 評価5 | ||

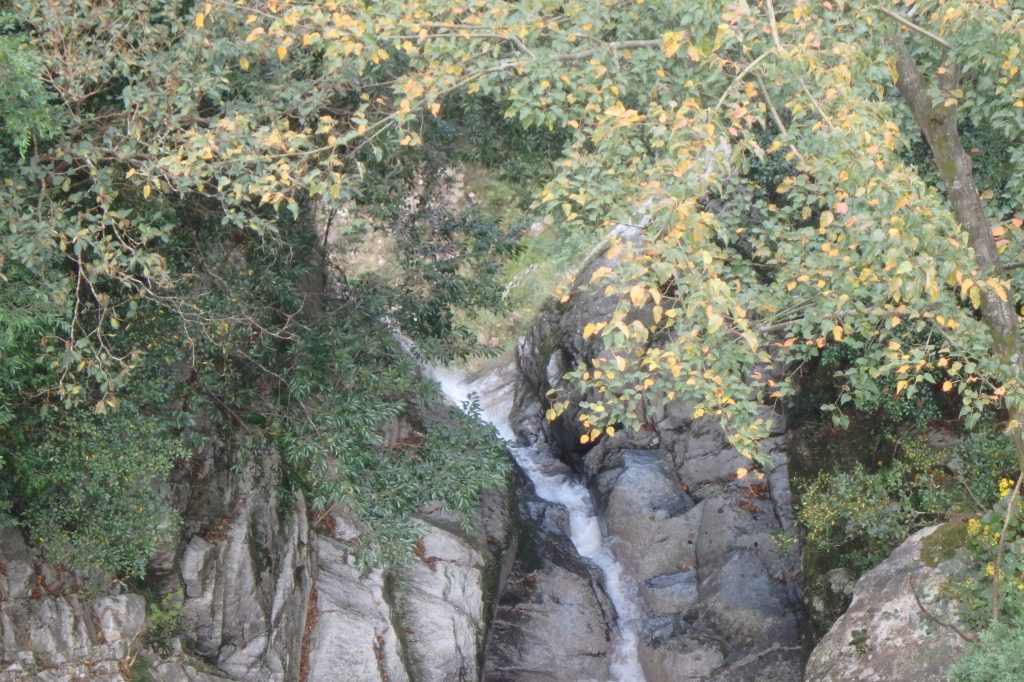

まず向かったのは白谷雲水峡。宮之浦大橋から谷をのぞくと、道路の下に大きな滝が白く筋を引いていた。滝つぼへも行けるようだが、今回は遠望で我慢することにした。 まず向かったのは白谷雲水峡。宮之浦大橋から谷をのぞくと、道路の下に大きな滝が白く筋を引いていた。滝つぼへも行けるようだが、今回は遠望で我慢することにした。 |

||||

遠望で見た滝の位置に着くと、上流側にも滝がかかり落ち口まで見える。 遠望で見た滝の位置に着くと、上流側にも滝がかかり落ち口まで見える。 |

||||

屋久島らしい豪快な水の気配が漂っていた。 屋久島らしい豪快な水の気配が漂っていた。 |

||||

白谷雲水峡では、渓谷沿いに屋久杉が点在し、いくつものハイキングコースが整備されている。今回は滝を眺められる二代大杉コースを歩く。 白谷雲水峡では、渓谷沿いに屋久杉が点在し、いくつものハイキングコースが整備されている。今回は滝を眺められる二代大杉コースを歩く。 |

| 白たえの滝(シラタエノタキ) |

落差10m | 評価5 | ||

白たえの滝は、入口を飾る端正な滝だ。 白たえの滝は、入口を飾る端正な滝だ。 |

||||

右手の階段を登ると、切株の上に芽吹いた二代杉が迎えてくれる。 右手の階段を登ると、切株の上に芽吹いた二代杉が迎えてくれる。 |

||

切株の上に種子が落下して発芽生育したいかにも屋久島らしい杉だ。 切株の上に種子が落下して発芽生育したいかにも屋久島らしい杉だ。 |

| おしどり滝(オシドリタキ) |

落差8m | 評価3 | ||||

憩いの大岩を越えると、左の支流から3筋に分かれて落ちる可憐なおしどり滝が現れる。 憩いの大岩を越えると、左の支流から3筋に分かれて落ちる可憐なおしどり滝が現れる。 |

||||||

| 白谷滝(シラタニタキ) |

落差10m | 評価4 | ||||

白谷滝は、本流を彩る端正な直瀑。 白谷滝は、本流を彩る端正な直瀑。 |

||||||

| 飛流落とし(ヒリュウオトシ) |

落差15m | 評価6 | ||||

白谷滝のすぐ上、橋の上から眺めることができる白谷雲水峡を代表する滝が飛流おとしだ。 白谷滝のすぐ上、橋の上から眺めることができる白谷雲水峡を代表する滝が飛流おとしだ。勢いよく落ちる白布が美しい。 滝の映像 |

||||||

さらに20分ほど歩くと二代大杉に到着。樹高32メートル、胸高周囲4.4メートル。切株の上に芽吹いた若い屋久杉は、生命の強さを静かに語っていた。 さらに20分ほど歩くと二代大杉に到着。樹高32メートル、胸高周囲4.4メートル。切株の上に芽吹いた若い屋久杉は、生命の強さを静かに語っていた。 |

||

宮之浦岳登山に備え、初日は淀川登山口で車中泊する予定だったが、時間があったのでトローキの滝を再訪した。 宮之浦岳登山に備え、初日は淀川登山口で車中泊する予定だったが、時間があったのでトローキの滝を再訪した。 |

||

ぽんたん館から海へ向かう遊歩道を歩く。 ぽんたん館から海へ向かう遊歩道を歩く。 |

| トローキの滝(トローキノタキ) |

落差6m | 評価5 | ||

砂浜や岩場に落ちる滝はあるが、海面へ直接落ちる滝はかなり珍しい。私の記憶では伊豆の対島の滝ぐらいか。 砂浜や岩場に落ちる滝はあるが、海面へ直接落ちる滝はかなり珍しい。私の記憶では伊豆の対島の滝ぐらいか。 |

||||

上流の千尋滝は花崗岩だが、河口付近は堆積岩のようで、地質の変化も興味深い。 上流の千尋滝は花崗岩だが、河口付近は堆積岩のようで、地質の変化も興味深い。 滝の映像 |

||||

| 落の滝(オトスノタキ) |

落差60m | 評価6 | ||

二日目の夜、空港近くで車中泊した翌朝、山腹に白い筋が見えた。 二日目の夜、空港近くで車中泊した翌朝、山腹に白い筋が見えた。地図には「落の滝」とあるが、情報が少ないため遠望のみ。 |

||||

次は千尋の滝を目指した。 次は千尋の滝を目指した。千尋の滝へ11年前に来た時は竜神の滝があることに気が付かなかったが、竜神の滝展望台を新たに造ったのだろうか。 |

||

滝は千尋橋の上から見ることになる。 滝は千尋橋の上から見ることになる。 |

| 竜神の滝(リュウジンノタキ) |

落差30m | 評価7 | ||

落差30メートルの直瀑で、観光協会が観光地化しようと考えているのかもしれない。 落差30メートルの直瀑で、観光協会が観光地化しようと考えているのかもしれない。滝の映像 |

||||

千尋の滝は朝早かった為、観光客は誰もいない。 千尋の滝は朝早かった為、観光客は誰もいない。 |

| 千尋の滝(センピロノタキ) |

落差66m | 評価8 | ||||

巨大な花崗岩の一枚岩が相変わらず圧巻。 巨大な花崗岩の一枚岩が相変わらず圧巻。 |

||||||

| 小千尋滝(コセンピロタキ) | 落差10m | 評価6 | ||||

奥の滝にも名前がついていたとは知らなかった。 奥の滝にも名前がついていたとは知らなかった。滝の映像 |

||||||

| 蛇之口滝(ジャノクチタキ) |

落差30m | 評価7 | ||||

(10時20分) (10時20分)1時間45分で到着。滝つぼからは30メートルほどだが、上流には100メートルの滑滝が続いているという。 広い岩盤を水が左右に分かれて流れ落ち、静かな迫力があった。 滝の映像 |

||||||

(11時45分) (11時45分)所要時間は3時間10分なので、尾之間温泉のおばさんには迷惑をかけなかったようだ。 |

||

続いて大川の滝を目指して走っていると、海の向こうに薩南諸島が見えた。 続いて大川の滝を目指して走っていると、海の向こうに薩南諸島が見えた。 |

||

大川の滝は前回よりもかなり迫力不足だ。 大川の滝は前回よりもかなり迫力不足だ。 |

| 大川の滝(オオコノタキ) |

落差88m | 評価9 | ||

前回は右側にも流れがあったが、今回は左側だけ。 前回は右側にも流れがあったが、今回は左側だけ。 |

||||

ただ、間近で見る迫力は健在。 ただ、間近で見る迫力は健在。滝の映像 |

||||

県道は栗生の集落を過ぎると車幅も狭く、くねくねと曲がってとたんに走りづらくなる。やっとの思いで永田集落まで抜けると口永良部島の噴煙が見えた。 県道は栗生の集落を過ぎると車幅も狭く、くねくねと曲がってとたんに走りづらくなる。やっとの思いで永田集落まで抜けると口永良部島の噴煙が見えた。 |

||

水車谷の滝は布引の滝のある一湊集落にかかる。 水車谷の滝は布引の滝のある一湊集落にかかる。 |

||

最近は誰も訪れていないのか、踏み跡もはっきりしていない。 最近は誰も訪れていないのか、踏み跡もはっきりしていない。 |

||

堰堤を越えると滝がある。 堰堤を越えると滝がある。 |

| 水車谷の滝(スイシャダニノタキ) |

落差20m | 評価6 | ||

左の奥から落ちた水が右へと流れ最後は末広がりに広がっていた。 左の奥から落ちた水が右へと流れ最後は末広がりに広がっていた。 |

||||

近くの一湊中学生たちの憩いの場だという。 近くの一湊中学生たちの憩いの場だという。滝の映像 |

||||

最後は布引の滝で締めた。 最後は布引の滝で締めた。 |

||

駐車場に車を停めて滝の方角へ向かうが、水量が多い時は110メートルの落差の滝をこの辺で見ることが出来るという。 駐車場に車を停めて滝の方角へ向かうが、水量が多い時は110メートルの落差の滝をこの辺で見ることが出来るという。 |

| 布引の滝(ヌノビキノタキ) |

落差110m | 評価5 | ||

今回も水量が少なく、全容は見られなかった。 今回も水量が少なく、全容は見られなかった。滝の映像 |

||||

| 撮影2007/5/1〜3 | ||

屋久島と言えば縄文杉が有名だが、滝も負けていない。水量の多い迫力ある滝を楽しめた。 屋久島と言えば縄文杉が有名だが、滝も負けていない。水量の多い迫力ある滝を楽しめた。但し、静岡からマイカーで鹿児島市まで行き、そこからフェリーに乗って、車中泊の縄文杉トレッキングまでしてきたので、かなり疲れた。 |

| 大川の滝(オオコノタキ) |

落差88m | 評価9 | ||

滝の映像 |

||||

| 千尋の滝(センピロノタキ) |

落差66m | 評価8 | ||

続いて下流にあるトローキの滝に向かう。 続いて下流にあるトローキの滝に向かう。県道沿いの駐車場に車を停めて遊歩道を歩くと木々の間から滝が見えた。 |

| トローキの滝(トローキノタキ) |

落差110m | 評価5 | ||

| 布引の滝(ヌノビキノタキ) |

落差6m | 評価5 | ||

落差110メートルということだったが、見えるのは下部の18メートルだけでちょっと期待はずれだった。観光パンフレットのように見えるのは大雨の時だけのようだ。 |

||||

朝、5時30分、いよいよ出発。最初は、8キロもある単調なトロッコ道をひたすら歩く。 三代杉は、トロッコ道を半分過ぎたぐらいの道沿いに見ることが出来る。その名の通り、倒木、伐採を経て切り株更新された杉だ。 推定樹齢…初代2000年、2代目1000年、3代目500年 |

||||||||||||

翁杉はトロッコ道をはずれて15分程で道沿いに見ることが出来る。上の方が枯れているのでこの名がある。この杉は、表面が緑色のいろいろな植物に覆われている為、見た目は杉には見えない。推定樹齢2000年以上の古木だ。 注.翁杉は2009年9月に倒木。 樹高23.7m、胸高周囲12.6m、推定樹齢2000〜2500年 |

||||||||||||

樹高4.4m、胸高周囲13.8m、推定樹齢3000年 |

||||||||||||

枝が腕のように見え、杉の大王が人間を威圧しているかのようだ。 樹高24.7m、胸高周囲11.1m、推定樹齢3000年 |

||||||||||||

この夫婦杉は、枝の部分で合体しており、癒合としては比較的珍しい。

|

||||||||||||

さて、へとへとになってたどり着いた縄文杉だが、苦労した甲斐があった。樹高25.3メートル、胸高周囲16.4メートルの屋久島最大の杉、多くを語る必要はないだろう。白い樹皮がひときわ日光に輝いて神々しさすら感じた。 屋久島という離島にあること、ここまでの距離と時間など、誰でもが見ることが出来る相手ではないことを考えると、十分な達成感、満足感を感じることが出来た。 樹高25.3m、胸高周囲16.4m、推定樹齢2170〜7200年 |

日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴

| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |

| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |

| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |

| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |