吉野から熊野に至る大峯奥駈道沿いには、山上ヶ岳、稲村ヶ岳、八経ヶ岳など高山が連なり、大峰山と呼ばれます。

吉野から熊野に至る大峯奥駈道沿いには、山上ヶ岳、稲村ヶ岳、八経ヶ岳など高山が連なり、大峰山と呼ばれます。行者環の滝(Gyojyagaeri no taki)

| 奈良県吉野郡天川村北角 |

||

吉野から熊野に至る大峯奥駈道沿いには、山上ヶ岳、稲村ヶ岳、八経ヶ岳など高山が連なり、大峰山と呼ばれます。 吉野から熊野に至る大峯奥駈道沿いには、山上ヶ岳、稲村ヶ岳、八経ヶ岳など高山が連なり、大峰山と呼ばれます。 |

||

| 撮影2015/11/28 | ||

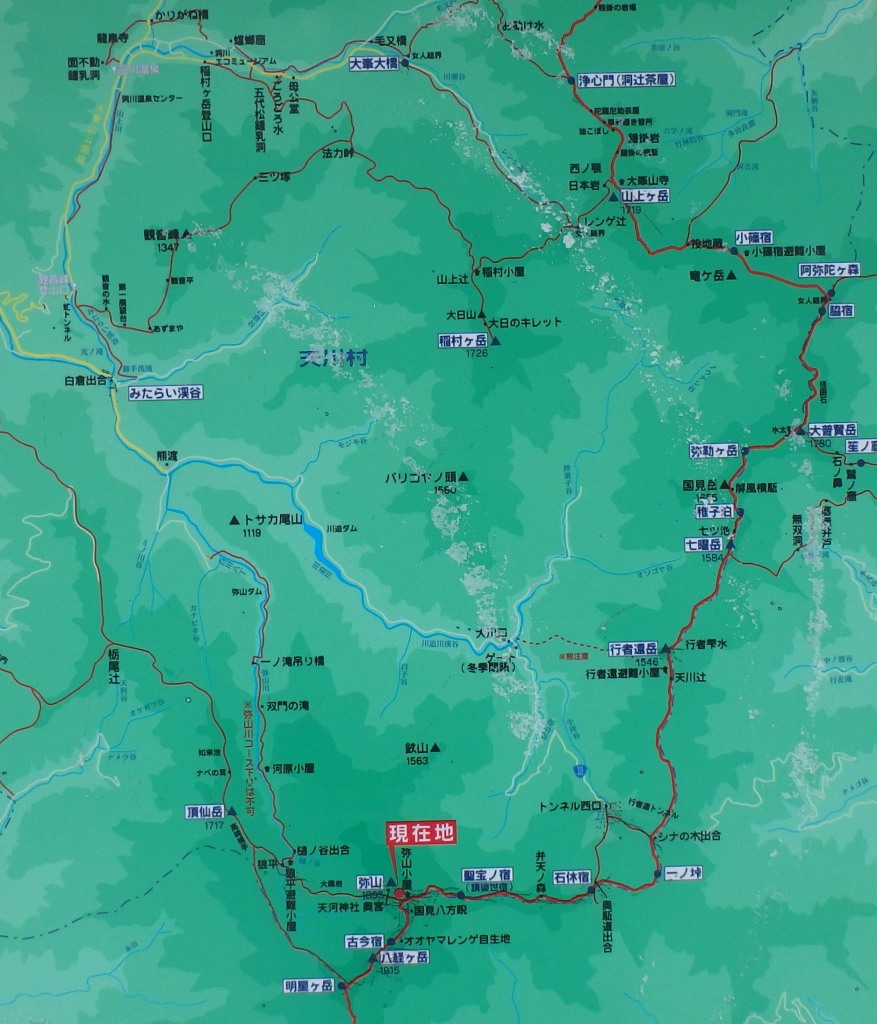

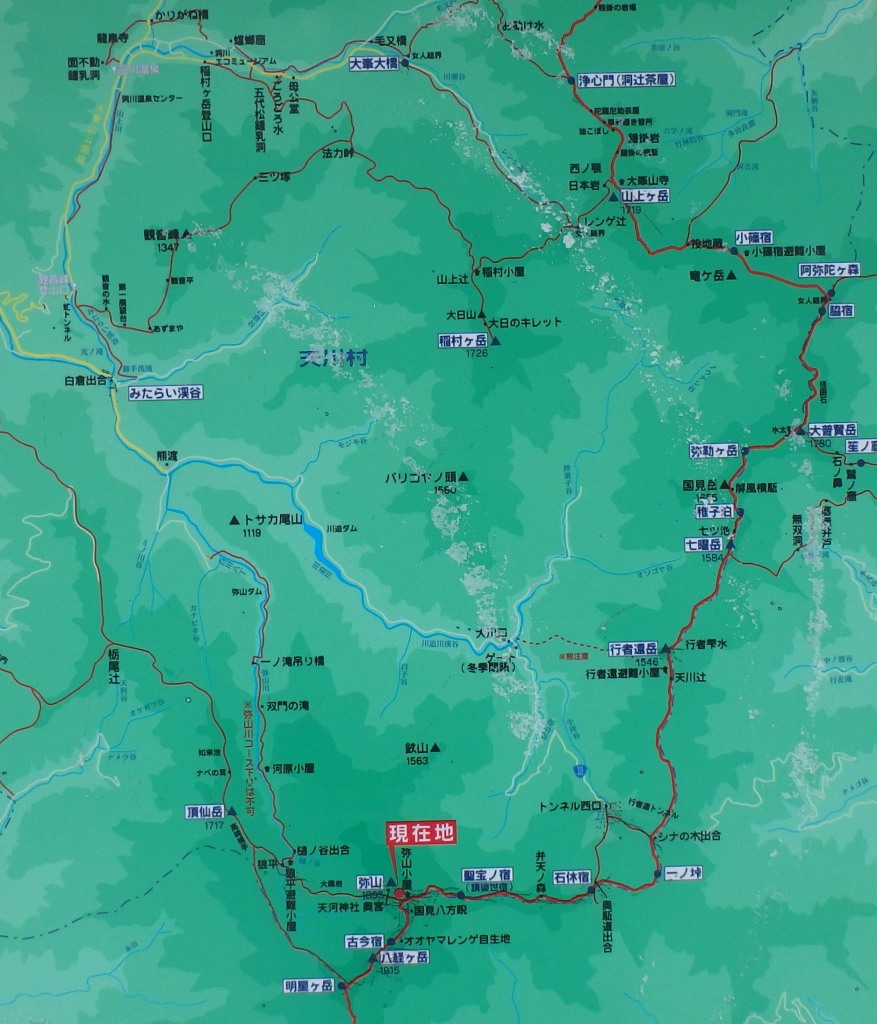

12月になると国道309号線が閉鎖されるので、ラストチャンスと思い八経ヶ岳へ登ることにしました。登山口は最も一般的な行者環トンネル西口からのコースにしました。他には双門の滝を見ることが出来る双門コースなどがありますがかなりの健脚向けコースです。 12月になると国道309号線が閉鎖されるので、ラストチャンスと思い八経ヶ岳へ登ることにしました。登山口は最も一般的な行者環トンネル西口からのコースにしました。他には双門の滝を見ることが出来る双門コースなどがありますがかなりの健脚向けコースです。早朝、登山口へ着くと駐車場から滝が見えました。駐車料金徴収 (千円) の方に滝名を聞くと知らないとのことですが、帰ってからネットで調べると行者環の滝という名前がありました。 |

| 行者環の滝 (ギョウジャガエリノタキ) | 落差10m | 評価4 | |

まだ11月ですが、完全な冬景色でした。10メートルほどの分岐瀑です。 まだ11月ですが、完全な冬景色でした。10メートルほどの分岐瀑です。滝の映像 |

|||

日本の滝(ホーム) 日本の滝一覧 日本の滝百選 自薦百選の滝 訪問履歴

| ● | 滝の評価はあくまでも私個人の主観にもとづくものです。又、評価は気象条件等によっても変わることをご承知おき下さい。 |

| ● | このホームページについての御意見・御感想は、GAF03402@nifty.com までお寄せ下さい。 |

| ● | 本ホームページの著作権は、S.KOBAYASHI に帰属しております。 |

| ● | 本ホームページの内容の一部、または全部を、私的利用を目的とした複製等、著作権法その他法令で認められる範囲を超えて無断で複製、変更することは法律で禁じられております。 |