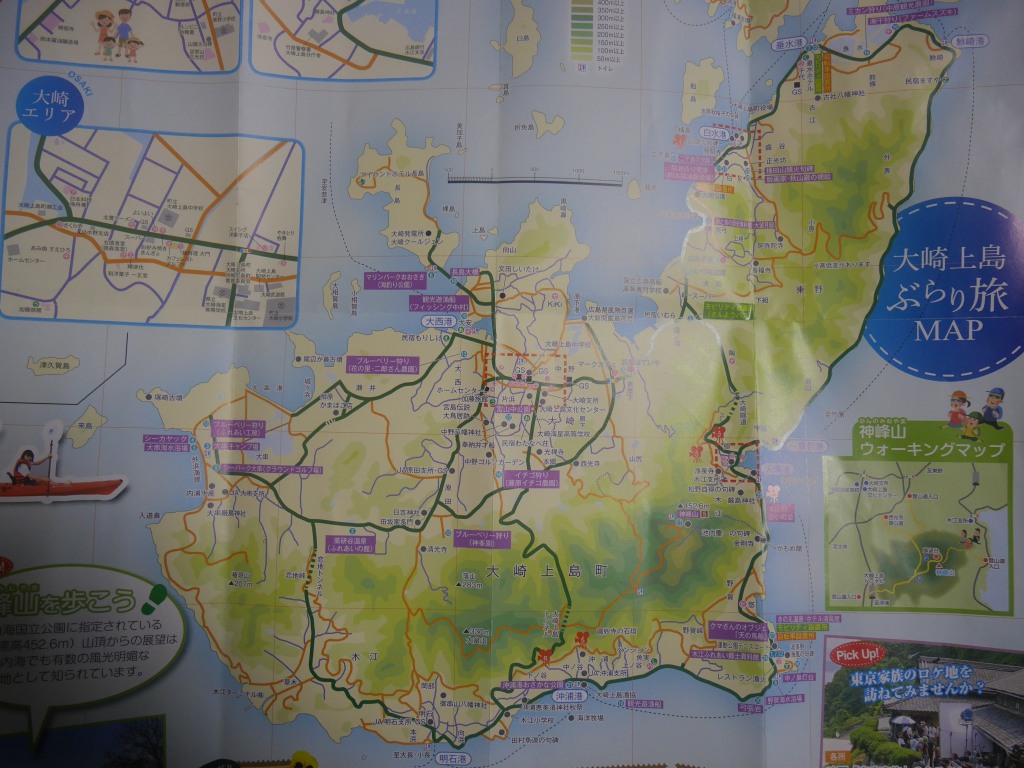

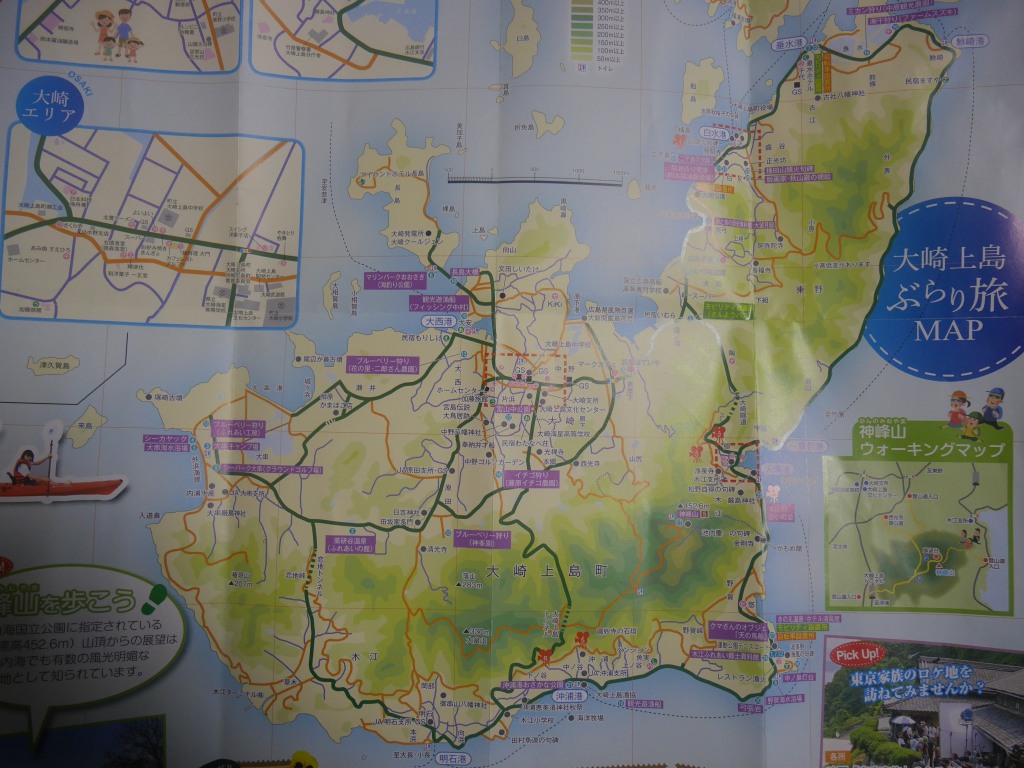

王子の滝へ行って少しへこみましたが、島の良いところも探そうと思い観光マップに従って車で散策してみました。 王子の滝へ行って少しへこみましたが、島の良いところも探そうと思い観光マップに従って車で散策してみました。

これは弓張岩といい1400年に弓の名人である小早川冬平がこの岩に弓の弦をかけて矢をはなったと伝わります。ここは瀬戸内海の航路になっていてひっきりなしに大きな船が通りますが、まさに放たれた矢のようでした。 |

瀬戸内海航路を守るために明治27年に建てられた中ノ鼻灯台です。 瀬戸内海航路を守るために明治27年に建てられた中ノ鼻灯台です。 |

珍しい船の形をした博物館もありました。 珍しい船の形をした博物館もありました。 |

中には木江の歴史、特に造船や海運など外見通り船の博物館でした。 中には木江の歴史、特に造船や海運など外見通り船の博物館でした。 |

さきほど行った中ノ鼻灯台以外にも中瀬戸航路には8つの灯台があるそうです。 さきほど行った中ノ鼻灯台以外にも中瀬戸航路には8つの灯台があるそうです。 |

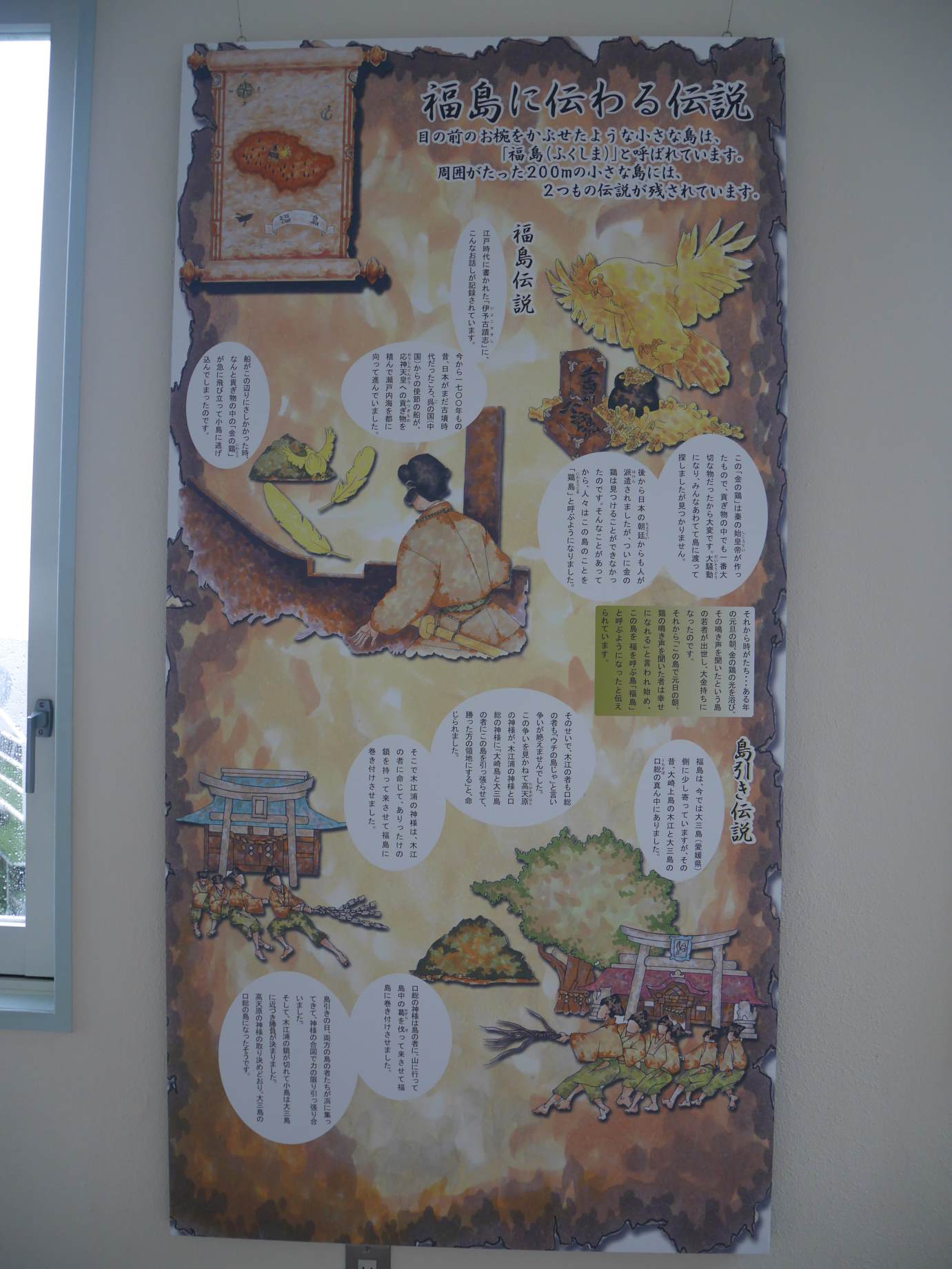

3階の展望台から海の方を見るとみそ汁のお椀を伏せたような小さな島が見えました。福島というそうですが、福島伝説と島引き伝説の2つの伝説があるそうです。 3階の展望台から海の方を見るとみそ汁のお椀を伏せたような小さな島が見えました。福島というそうですが、福島伝説と島引き伝説の2つの伝説があるそうです。 |

[福島伝説] [福島伝説]

1700年前に呉の国から秦の始皇帝が作ったとされる金の鶏の貢ぎ物が応神天皇に献上されましたが、この島の近くに差し掛かったところで突然飛び立って逃げてしまいました。

以来、この鳥の鳴き声を聞いたものは幸せになるとの言い伝えから福島と呼ばれることになったというものです。

[島引き伝説]

昔、福島は大崎上島と大三島の中間にありました。両島は福島の領有を巡り争いますが、引っ張り合って決めようということになります。

結果は大崎上島が負けてしまいました。その為、現在の福島は大三島に少し寄っているのだそうです。 |

鉄の作品を作り続けるクマさんこと篠原勝之氏が作成した巨大なオブジェ、「天の鳥船」がありました。 鉄の作品を作り続けるクマさんこと篠原勝之氏が作成した巨大なオブジェ、「天の鳥船」がありました。

天の鳥船と言えば、真っ先に思い浮かぶのは国譲神話で活躍した天鳥船ですが、天界と下界とを往還する際の船をイメージしたそうです。

古代より造り続けている船が将来に亘っても栄えることを祈念した造船業の思いがこもったモニュメントでした。 |

木江地区は昔、瀬戸内海の漁師達の風待ちや雨待ちの港として栄え、歓楽街を形成していました。奥さんは旦那さんが漁で頑張っていると思っていたらここで女遊びをしていたんですね。 木江地区は昔、瀬戸内海の漁師達の風待ちや雨待ちの港として栄え、歓楽街を形成していました。奥さんは旦那さんが漁で頑張っていると思っていたらここで女遊びをしていたんですね。

建物は3階建て、中には5階建ての木造家屋までありました。もともと木造船の技術があったので、多階層の家を作ることが出来たそうです。 |

近くには厳島神社がありシンボルの椋の木がそびえていました。島には他の場所にも厳島神社があり、島民を守ってくれる平家の守り神を手厚く祀ったようです。 近くには厳島神社がありシンボルの椋の木がそびえていました。島には他の場所にも厳島神社があり、島民を守ってくれる平家の守り神を手厚く祀ったようです。 |

江戸時代から明治に廻船操業・造船業でならし大正・昭和にかけて政治家一家として知られた大望月邸に行ってきました。 江戸時代から明治に廻船操業・造船業でならし大正・昭和にかけて政治家一家として知られた大望月邸に行ってきました。 |

昭和初期の内務大臣、望月圭介氏の生家を保存、改修したものです。旧家に相応しいふすまが続く大広間がありました。 昭和初期の内務大臣、望月圭介氏の生家を保存、改修したものです。旧家に相応しいふすまが続く大広間がありました。 |

島のパノラマもあります。 島のパノラマもあります。 |

続いて向かったのが正光坊に向かいました。 続いて向かったのが正光坊に向かいました。 |

ここには種田山頭火が昭和10年に訪れて詠んだ句碑があります。 ここには種田山頭火が昭和10年に訪れて詠んだ句碑があります。 |

句碑には「こんなにうまい水があふれている」、「ほろほろ酔って木の葉ふる」と書かれていました。 句碑には「こんなにうまい水があふれている」、「ほろほろ酔って木の葉ふる」と書かれていました。 |

ここの見所は、棟形志功の四大弟子の一人である秋山巌画伯が山頭火の俳句をテーマにした6枚の襖絵です。 ここの見所は、棟形志功の四大弟子の一人である秋山巌画伯が山頭火の俳句をテーマにした6枚の襖絵です。

山頭火の句が書かれた襖にはフクロウや仏様が描かれ何ともほのぼのとしていました。 |

襖絵がある本堂の大広間は物置のようにたくさんの物が置かれていて、芸術を鑑賞する雰囲気ではありません。 襖絵がある本堂の大広間は物置のようにたくさんの物が置かれていて、芸術を鑑賞する雰囲気ではありません。

でも、かえって庶民的な開かれたお寺さんを感じることが出来ました。 |

王子の滝は竹原市から南に10キロの瀬戸内海に浮かぶ大崎上島にあります。

王子の滝は竹原市から南に10キロの瀬戸内海に浮かぶ大崎上島にあります。 王子の滝は竹原市から南に10キロの瀬戸内海に浮かぶ大崎上島にあります。

王子の滝は竹原市から南に10キロの瀬戸内海に浮かぶ大崎上島にあります。 撮影ポイントが近すぎて全景を撮ることが出来ませんでしたが、小さいながらもなかなかの迫力です。

撮影ポイントが近すぎて全景を撮ることが出来ませんでしたが、小さいながらもなかなかの迫力です。